![]()

![]()

![]() Domingo, 30 de septiembre de 2012

| Hoy

Domingo, 30 de septiembre de 2012

| Hoy

Borges y Evita

A mediados de la década de 1970 asistió a una conferencia de Jorge Luis Borges en el centro de Londres y allí en el estrado, junto al gran escritor, que parecía una versión latinoamericana y más lúgubre del cómico francés Fernandel, había una hermosa joven de aspecto japonés. ¿Quién es esa?, recordaba haberse preguntado, y ahora, después de tantos años, allí estaba María Kodama, caminando hacia ellos para darles la bienvenida a Buenos Aires, la legendaria viuda de Borges, María K, con su cabello de cebra, y almorzarían en el restaurante que llevaba su nombre. Y después del almuerzo los llevó a su Fundación Internacional Jorge Luis Borges, no ubicada en la antigua casa de Borges, sino en la contigua, porque el dueño de la casa real no quería vender; la casa que albergaba la Fundación era una imagen especular de la casa “real”, y parecía apropiado que se conmemorara a Borges por medio de una imagen especular. En el piso superior del edificio había una réplica exacta del cuarto de trabajo del escritor, una austera y estrecha celda monástica con una sencilla mesa, una silla de respaldo recto y un camastro en un rincón. El resto de la planta estaba lleno de libros. Si uno no había tenido la suerte de conocer a Borges, conocer su biblioteca era la segunda mejor opción. Allí, en aquellos estantes poliglotos, se hallaban los ejemplares de Stevenson, Chesterton y Poe, tan queridos para el escritor, junto con libros en la mitad de los idiomas del género humano. Recordó la anécdota del encuentro entre Borges y Anthony Burgess. Tenemos el mismo apellido, había dicho Burgess al maestro argentino, y luego, buscando una lengua común en la que conversar que fuera ininteligible para quienes los escuchaban alrededor, acordaron usar el anglosajón y charlaron desenfadadamente en la lengua de Beowulf.

Y había toda una sala llena de enciclopedias, enciclopedias de todo, de cuyas páginas habían nacido, sin duda, la famosa y falazmente llamada Anglo-American Cyclopaedia, una “reimpresión literal, pero también morosa, de la Encyclopaedia Britannica de 1902”, en cuyo volumen cuadragésimo sexto los personajes ficticios “Borges” y “Bioy Casares” habían descubierto el artículo sobre el país de Uqbar en la gran ficción “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, y también, naturalmente, la enciclopedia mágica del propio Tlön.

Podía haberse pasado el día entero con aquellos venerables libros, pero solo tenía una hora. Cuando se iban, María entregó a Elizabeth un precioso obsequio, una “rosa del de-sierto” de piedra, uno de los primeros regalos que Borges le había hecho, dijo, y espero que sean tan felices como lo fuimos nosotros.

“¿Recuerda –le preguntó él a María– un texto que Borges escribió como prefacio a un libro de fotografías de Argentina de un fotógrafo llamado Gustavo Thorlichen?”

“Sí –contestó ella–. El texto en el que habla de la imposibilidad de fotografiar la Pampa.”

“La Pampa infinita –dijo él–, la Pampa borgesiana que está hecha de tiempo, no de espacio: ahí es donde vivimos nosotros.”

En Buenos Aires había medidas de seguridad, pero eran razonables, borrables. La noticia de la locura de la policía chilena lo había precedido, y los agentes argentinos deseaban ofrecer una imagen mejor, así que dieron un pequeño respiro. Pudo ocuparse de su trabajo en relación con El último suspiro del moro e incluso encajar un poco de turismo, visitando el panteón familiar donde reposaba Eva Perón en el cementerio de la Recoleta, y donde una pequeña placa al estilo de Lloyd Webber encarecía al viandante a no llorar por ella. No me llores. Muy bien, pues, no lloraré, le dijo él en silencio. Lo que usted diga, señora.

Le habían pedido que se reuniera con el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Guido Di Tella, y de camino a la reunión el funcionario de la embajada británica que lo acompañaba comentó que se había denegado el permiso para rodar en el interior de la Casa Rosada a los productores de la película Evita, protagonizada por Madonna y dirigida por Alan Parker. “Si pudiera usted decir algo al respecto –susurró el diplomático–, sería de gran ayuda. Si encontrara la manera de dejarlo caer en la conversación...” Y eso hizo. Cuando el señor Di Tella le hubo preguntado por la fatwa y emitido las ya tradicionales (y en general vacías) exclamaciones de apoyo, él preguntó al ministro de Asuntos Exteriores por los problemas con la película. Di Tella contestó con un gesto, como diciendo: ¿Qué puedo hacer yo? “La Casa Rosada, como sabe, es la sede del gobierno; es difícil autorizar un rodaje allí.”

“Mire –contestó él–, es una película de gran presupuesto, y van a hacerla, y si no les dejan rodar en la Casa Rosada, buscarán otro edificio donde filmar las escenas de la Casa en, quizá, no sé... ¿Uruguay?”

Di Tella se tensó. “¿Uruguay?”, exclamó.

“Sí. Podría ser. Podría ser en Uruguay.”

“Bien –dijo Di Tella–. Discúlpeme un momento, por favor. Tengo que hacer una llamada.”

Poco después de esta conversación, Evita recibió permiso para rodar en la Casa Rosada. Cuando se estrenó la película leyó que Madonna había presionado personalmente al presidente argentino para que diera su autorización, así que quizá fuera esa la verdadera razón del cambio de idea. Pero también es posible que Uruguay tuviera algo que ver con ello.

-

Nota de tapa

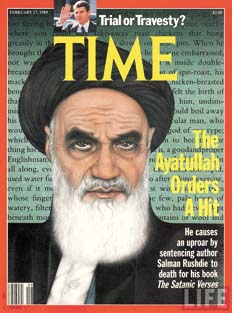

El condenado

Salman Rushdie publica Joseph Anton, el libro en el que cuenta los...

Por Rodrigo Fresán -

ESTOY SOÑANDO

Por Randy Newman -

CINE > LOS SALVAJES, DE ALEJANDRO FADEL

Crónica de niños solos

Por Mercedes Halfon -

MúSICA > NITO MESTRE Y RAúL PORCHETTO REVISITAN PORSUIGIECO

LOS SUPERAMIGOS

Por Sergio Marchi -

CINE > LA ARAñA VAMPIRO, LA NUEVA PELíCULA DE GABRIEL MEDINA

EL HOMBRE ARAÑA

Por Mariano Kairuz -

HISTORIETA > EL INCREíBLE UNIVERSO DE LOS DIBUJOS DE DECUR

SALIR DE LA MELANCOLÍA

Por Martín Pérez -

PLáSTICA > JOSEFINA ROBIROSA EN EL RECOLETA

Las aves del paraíso

Por Veronica Gomez -

CINE > CORNELIA FRENTE AL ESPEJO: ADAPTANDO A SILVINA OCAMPO

A través del espejo

Por Esther Cross -

PERSONAJES > RESIDENT EVIL 5: CUALQUIER EXCUSA ES BUENA PARA VER LA BELLEZA EXTRATERRESTRE DE MILLA JOVOVICH

Milla Dollar Baby

Por Mariana Enriquez -

FAN > UN MúSICO ELIGE SU CANCIóN FAVORITA: MELINA MOGUILEVSKY Y “CIELO DE TI”, DE SPINETTA

Un lugar de uno

Por Melina Moguilevsky -

VALE DECIR

Mi papá es un ídolo

-

VALE DECIR

Alvin lo hizo

-

VALE DECIR

Estudié, pero me acuerdo demasiado

-

VALE DECIR

La patrulla oriental

-

INEVITABLES

Inevitables

-

SALí

A comer sentado en la barra

-

F.MéRIDES TRUCHAS

F.Mérides Truchas

Por Daniel Paz

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.