![]()

![]()

![]() Viernes, 19 de febrero de 2016

| Hoy

Viernes, 19 de febrero de 2016

| Hoy

El Estancamiento

Por Juan Forn

Por Juan Forn

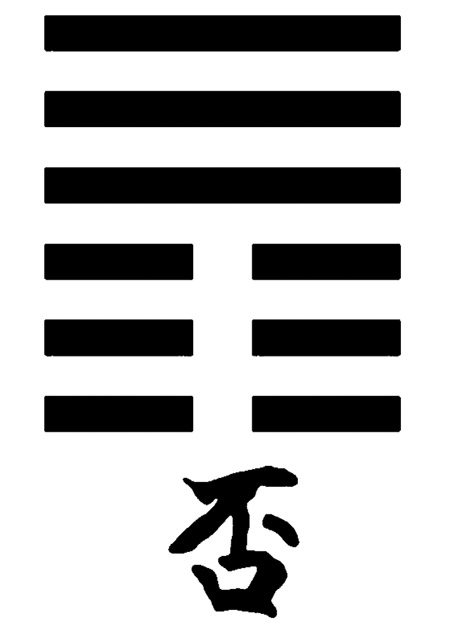

Ajústense los cinturones porque vamos a hacer un viaje muy atrás en el tiempo. Como todos sabemos, antes de que la Historia se transmitiera por escrito, iba por boca, de generación en generación. A ese tiempo los chinos lo llaman el tiempo de las leyendas. Y antes de él viene el de los mitos fundantes. Hasta ahí vamos. Había una vez un dragón con cara humana llamado Fu Xi que, contemplando el mundo circundante, descubrió que el entero fluir de la naturaleza se reducía a ocho signos: cielo, fuego, trueno, viento, lago, flor, volcán y árbol. Cada uno de estos signos estaba compuesto de seis líneas que podían ser enteras o quebradas, en representación del yin y el yang que rigen el universo. Fu Xi enseñó a las criaturas llamadas hombres que todo el fluir de la vida derivaba de la interacción de esos hexagramas. Y por supuesto los hombres lo entendieron a su manera.

El tiempo de los mitos ya había cedido su lugar al tiempo de las leyendas, es decir de las sucesivas dinastías en la China. Los hombres se habían hecho sedentarios, y lo que más perentoriamente les interesaba ahora del fluir de la vida era el futuro (¿vendrán lluvias? ¿ya es momento de sembrar? ¿es venturoso hacerse a la mar?): los hexagramas de Fu Xi se convirtieron en una herramienta adivinatoria. El emperador Wen, fundador de la dinastía Zhu, fue el primero que numeró y puso nombre a cada una de las 64 combinaciones resultantes. Además de número y nombre hizo una breve descripción de la imagen que componía cada hexagrama. Estamos más o menos en el año mil antes de Cristo según nuestro calendario. Quinientos años más tarde, Confucio dedicó un comentario de naturaleza ética a cada hexagrama, que sus amanuenses pusieron por escrito y los discípulos pusieron a circular por toda China y lo que hasta entonces era un artefacto de adivinación se convirtió en un texto filosófico. Se lo llamó El Libro de los Cambios, el I Ching.

Con ese formato (el número del hexagrama, debajo su nombre, debajo su composición, debajo una breve descripción poética y a continuación un enigmático comentario del significado del hexagrama) y esa técnica (tres monedas se arrojan al aire y definen si es quebrada o entera cada línea que compone el hexagrama, el hexagrama resultante es la respuesta a la pregunta), el I Ching se convirtió en el más consultado de los textos canónicos confucianos. Cuánto tiene de Confucio el I Ching es algo que discuten hasta hoy los chinólogos del mundo, pero se sabe que el viejo maestro dijo en su edad avanzada que, si tuviera cien años más de vida, dedicaría cincuenta al I Ching (a eso se debe que haya sobrevivido a la gran quema de libros del emperador Tsin Shi Huang).

Durante más de milenio y medio, el I Ching aconsejó a los gobernantes chinos cómo llevar el Estado y a los súbditos chinos cómo vivir su vida. Entonces llegaron los primeros misioneros jesuitas al Celeste Imperio y también fliparon con el Libro de los Cambios, sólo que para ellos demostraba la verdad universal cristiana: el hexagrama uno era Dios, el dos era Cristo, el tres la Trinidad, el yin y el yang eran el sistema binario de Leibniz... Hegel puso paños al fríos al asunto: dijo que el I Ching pertenecía decididamente al orden de lo esotérico y que no valía la pena traducirlo. Cien años después la cosa seguía casi igual: el gran Arthur Waley, primer occidental en tomarse en serio la literatura china y darla a conocer al mundo, definió al I Ching como un puñado de profecías campesinas pulidas a lo largo de generaciones (“Vale el esfuerzo traducirlo, siempre y cuando se lo considere un texto de poesía”). Por la misma época, su colega de Cambridge Joseph Needham, en su monumental Ciencia y civilización en China, el más imponente trabajo de síntesis histórica y comunicación intercultural jamás intentado por un solo hombre (dieciocho tomos de mil páginas cada uno, cuyo ingenuo plan inicial había sido “reunir datos para un opúsculo breve que explicara por qué la China se había estancado, luego de inventar en su momento la rueda, la brújula, la imprenta y la pólvora”), dedicaba unas páginas exasperadas al I Ching donde lo definía como “una pseudociencia que durante siglos había tenido un efecto altamente perjudicial para el avance de las ciencias chinas”.

Entonces apareció del lugar menos pensado la traducción del I Ching que hoy todos conocemos: la del alemán Richard Wilhelm, apadrinada por Carl Jüng. Wilhelm había ido de misionero a China, y creía ardientemente que la mecanización y racionalización cada vez mayor de la vida en Occidente necesitaba la profunda naturalidad espiritual china. Wilhelm no pretendía enriquecer el conocimiento occidental sobre China sino solucionar los problemas del mundo. A través del I Ching, Oriente y Occidente unirían sus manos para encontrar los cimientos comunes de la humanidad y alcanzar la plenitud. Así se lo explicó a Jüng, cuando no logró ser tomado en serio por nadie más: en China se consultaba tanto al I Ching porque se creía que podía explicarlo todo; en Occidente era sospechoso precisamente por ese motivo. Wilhelm iba a morir en 1930, poco después de terminar su tarea.

Borges, Allen Ginsberg y Octavio Paz leyeron y celebraron esa versión (Paz habló de la sabiduría china como “una iglesia invisible”). Fritjof Capra la usó para explicar la mecánica cuántica en su Tao de la Física. Philip Dick y Raymond Queneau escribieron novelas basadas en los dictámenes de sus hexagramas; John Cage lo usaba para componer y sostenía que sus páginas debían ser tomadas como estrategias para romper la lógica de la razón, las estructuras mentales y los límites de la identidad (donde Wilhelm predicaba la realización plena, Cage sostenía que se podía alcanzar la anonimidad plena). El I Ching era el non plus ultra para aquellos que ya habían leído todos los libros, la instancia superadora del laberinto intelectual: un libro sin autor, un texto religioso sin dios, un manual de adivinación que no precisaba de oráculo, una configuración cíclica sin principio ni final, un vasto remolino en cuyo centro había una cápsula vacía o quizás una nubecita que cambiaba y cambiaba de forma.

En estos tiempos de gobierno amarillo, quizá sea pertinente pedirle al libro de la nubecita que nos explique la realidad. Cuando uno se encuentra trabado en sí mismo, sólo es capaz de oír su propia respuesta cuando le llega desde afuera. Eso es lo que hice hoy y éste es el hexagrama que salió: “12, El Estancamiento. El cielo se retira más y más a las alturas, la tierra desciende más y más en las profundidades. Lo grande se va, lo pequeño llega. Las fuerzas creativas se mantienen desconectadas. Es el tiempo de la decadencia, del estancamiento”.

-

El Estancamiento

Por Juan Forn

ESCRIBEN HOY

- Adrián De Benedictis

- Adrián Melo

- Alejandra Varela

- Carolina Selicki Acevedo

- Cristian Vitale

- Daniel Gigena

- Edgardo Pérez Castillo

- Eduardo Chaijale

- Ernesto Meccia

- Ezequiel Boetti

- Facundo Soto

- Federico Kucher

- Flor Monfort

- Graciela González (

- Guadalupe Treibel

- Ignacio D’Amore

- Javier Lewkowicz

- Juan Forn

- Juan Pablo Cinelli

- Karen Benett

- Leandro Arteaga

- Lorena Panzerini

- Luciana Peker

- Magdalena De Santo

- Marcelo Camaño

- Marcelo Justo

- Mariana Carbajal

- Marina Yuszczuk

- Marisa Avigliano

- Martín Granovsky

- María Daniela Yaccar

- Matías Máximo

- Nicolás Lantos

- Oscar Ranzani

- Raúl Dellatorre

- Raúl Kollmann

- Robert Fisk

- Roberto Retamoso

- Roxana Sandá

- Silvina Friera

- Tomás Lukin

- Valeria Tentoni

- Victoria Lescano

- Washington Uranga

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.